Nachhaltiger Landbau

Nachhaltiger Landbau - Landwirtschaft mit Rücksicht auf die Umwelt

In den letzten Jahren ist das Thema Umweltschutz in der Landwirtschaft immer wichtiger geworden. Dabei ergibt sich für Landwirte der Konflikt zwischen wirtschaftlicher Produktion einerseits und Rücksicht auf die Umwelt andererseits.

Der nachhaltige Landbau versucht einen Kompromiss zwischen beiden Positionen zu finden. Die Produktion soll wirtschaftlich und ertragreich sein, der Umwelt kommt aber ebenfalls ein hoher Stellenwert zu. Es soll so wenig wie möglich in die natürlichen Kreisläufe eingegriffen werden.

Dazu gehört die Beachtung von Schadschwellen im Pflanzenschutz, bedarfsgerechte Düngung, weite Fruchtfolgen, konservierende Bodenbearbeitung und vieles mehr. Im nachhaltigen Landbau wird die Produktion zunächst mit natürlichen Mitteln beeinflusst. Erst wenn diese Methoden nicht mehr ausreichen wird eingegriffen. Dies geschieht immer mit besonderer Rücksicht auf die Umwelt.

Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Beispiele für Verfahren des nachhaltigen Landbaus. Wir haben mit dieser zukunftsweisende Art der Landbewirtschaftung die Möglichkeit ergriffen, qualitativ hochwertige Produkte mit besonderer Rücksicht auf die Umwelt zu erzeugen.

Unsere Böden - eine gute Grundlage

Unsere Lößlehmböden sind nach der letzten Eiszeit entstanden. Der feine Lößstaub wurde aus den vom Eis freien Schmelzwasserablagerungen ausgeblasen und weit fortgetragen. An bestimmten Stellen setzte er sich ab und bildete damit die Grundlage für unsere heutigen Böden. Nach der Anwehung wandelte sich der Staub in einen Boden mit verschiedenen Schichten um. Dieser Prozess wurde durch die Standortbegebenheiten beeinflusst.

Lößlehmböden sind sehr fruchtbar und ein ausgezeichneter Pflanzenstandort. Sie ermöglichen den Pflanzen eine besonders gute Ausnutzung der Nährstoffe. Auch der Wasserhaushalt ist für die Pflanzen optimal. In unserem Gebiet ist die Lößschicht etwa 8 m mächtig. Viele verschiedene Faktoren beeinflussen die Güte eines Bodens und haben vielfältige Zusammenhänge und Wechselwirkungen.

Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel die Korngröße der Bodenbestandteile. Je grober die Bodenbestandteile, desto lockerer und porenreicher ist der Boden. Dies hat Auswirkungen auf den Wasser- und Nährstoffhaushalt der Böden.

Die Bodenstruktur hat außerdem einen Einfluss auf die Bodenlebewesen. Diese wiederum beeinflussen ebenfalls die Bodenstruktur.

Unsere Lößlehmböden bilden einen guten Kompromiss aus den beschriebenen Eigenschaften und sind daher ein ausgezeichneter Pflanzenstandort.

Fruchtfolge - die Vielfalt machts

Mit Fruchtfolge bezeichnet man den Wechsel der einzelnen Früchte in verschiedenen Jahren auf einem Feld. Sie ist eine wichtige Grundlage im integrierten Pflanzenbau. Je weiter die Fruchtfolge, desto länger dauert es, bis sich eine Frucht auf einem Feld wiederholt. Es gibt verschiedene Gründe für eine weite Fruchtfolge:

- Verschiedene Pflanzen nutzen die Nährstoffe unterschiedlich aus. Durch einen Wechsel der Frucht erreicht man eine gleichmäßige Ausnutzung der Nährstoffe und fördert die Fruchtbarkeit.

- Krankheiten und Schädlinge betreffen oft nur bestimmte Pflanzen. Durch eine Wechsel der Früchte können sich pflanzenspezifische Schädlinge und Keime nicht anreichern.

- Für die Fruchtbarkeit der Böden ist Humus entscheidend. Manche Pflanzen mehren den Humus, andere zehren. Besonders Getreide bewirkt durch die langsame Zersetzung des Strohs eine Vermehrung des Humus und verbessert so die Fruchtbarkeit. Ein Fruchtwechsel ist auch aus diesem Grund nötig.

Unsere Fruchtfolge sieht so aus:

Zwischenfrucht - Rüben - Kartoffeln - Weizen - Mais - Weizen

Zwischenzucht - nicht der Ertrag allein ist wichtig

Als Zwischenfrucht bezeichnet man Pflanzen, die zwischen den eigentlichen Ackerfrüchten angebaut werden. Sie werden nicht geerntet, sondern haben Funktionen in der Fruchtfolge. Zwischenfrüchte tragen zur Erhaltung der Fruchtbarkeit bei und sind Bestandteil des nachhaltigen Landbaus.

Unsere Ackerfrüchte werden im Sommer bis Herbst geerntet. Die Aussaat mancher Früchte wie Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais erfolgt erst im Frühjahr. Damit würde der Acker während des gesamten Winters brach liegen.

Die Erosionsgefahr ist für offene Flächen besonders an Hängen sehr hoch. Es sind keine stabilisierenden Pflanzenwurzeln im Boden, und der Regen kann die offene Fläche direkt angreifen. Zwischenfrüchte wie Senf, Gras oder Ölrettich sollen die Erosion verhindern und den Boden während des Winters bedecken.

Außerdem sollen sie die im Boden vorhandenen Nährstoffe aufnehmen. Sie würden sonst während des Winters in tiefere Bodenschichten verlagert und stünden den Feldfrüchten im Frühjahr nicht mehr zur Verfügung. Die Zwischenfrüchte können die aufgenommenen Nährstoffe für ihr Wachstum verwenden.

Die Pflanzen bleiben bis zum Frühjahr auf dem Feld. Die abgestorbenen Pflanzenreste werden bei der Frühjahrsbestellung in den Boden eingearbeitet. So werden die aufgenommenen Nährstoffe dem Boden zurückgegeben. Die Ackerfrüchte können diese dann nutzen.

Konservierende Bodenbearbeitung - für eine natürliche Bodenstruktur

Der Pflug ist traditionell ein wichtiges Gerät zur Bodenbearbeitung. Vor der Aussat wird mit dem Pflug der obere Ackerboden 20 bis 30 cm tief gewendet. So gelangen unerwünschte Unkrautsamen und Samen der letzten Ackerfrucht tief in die Erde. Dort können sie sich nicht entwickeln. Für die anschließende Ausaat erhält man durch den Pflug einen ebenen und sauberen Acker, der für die weitere Bearbeitung optimal vorbereitet ist.

Die konservierende, pfluglose Bodenbearbeitung nimmt in den letzten Jahren dennoch einen immer höheren Stellenwert ein. Dabei will man durch Verzicht auf den Pflug die natürliche Bodenstruktur fördern. Sie wird durch das Pflügen immer wieder gestört. Dies steigert die Erosionsgefahr und beeinträchtigt die Bodenlebewesen.

Wir versuchen im Ackerbau möglichst auf den Pflug zu verzichten. Statt dessen verwenden wir einen Grubber. Er lockert den Boden nur auf, wendet ihn aber nicht. Dieser Eingriff beeinträchtigt die Bodenstruktur weniger.

Bodenanalyen - für eine angepasste Düngung

Wir führen regelmäßig Bodenanalysen durch. Bei der Stickstoffanalyse gehen wir nach der N-min Methode vor. Dabei wird die im Boden vorhandene pflanzenvefügbare Stickstoffmenge ermittelt. Die N-min Methode ist eine standortspezifische Düngungsempfehlung.

Die N-min Probe wird vor Vegetationsbeginn genommen und nach Bodenschichten unterteilt: 0-30 cm; 30-60 cm; 60-90 cm. Durch die Kenntnis der vorhandenen Stickstoffmenge können wir unsere Düngung optimal auf den Bedarf der Pflanzen abstimmen.

Der Stickstoffbedarf der verschiedenen Ackerkulturen ist bekannt. Nach der Bodenanalyse wissen wir genau, welche Nährstoffmenge wir zusätzlich düngen müssen. So können wir die Pflanzen nach ihrem Bedarf ernähren - mit Rücksicht auf die Umwelt. Außerdem lassen wir eine umfassende Analyse durchführen, die uns über den Gehalt der wichtigsten Nährstoffe im Boden informiert.

Hühnermist - wertvoller Dünger für unsere Felder

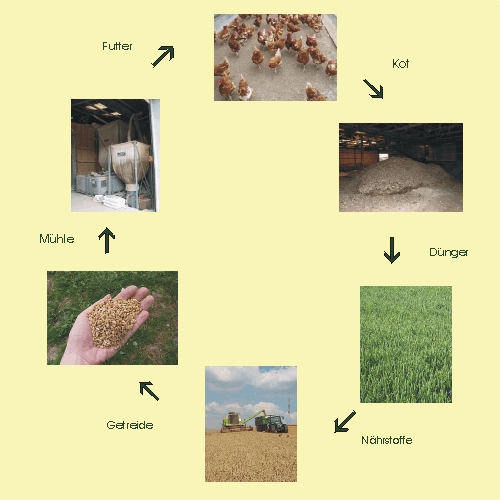

Unser Hühnermist ist ein wertvoller Nährstofflieferant für unsere Pflanzen. So schließen wir den biologischen Kreislauf.

Wir arbeiten mit Trockenkot. Um den Hühnerkot zu trocknen befindet sich in den Ställen eine Kotbandbelüftung. Die zugeführte Luft trocknet den Hühnerkot auf einen Trockenmasseanteil von etwa 80 %. Dieser Kot ist geruchsarm und sehr nährstoffreich.

Unsere Tierhaltung ist an unsere Flächen angepasst, so dass unsere Felder nicht überdüngt werden.

Der biologische Kreislauf - kein Privileg der Biobetriebe

Quellen:

Mückenhausen (1982), Bodenkunde